2025.01.30 掲載

今回は「ウェルビーイングと環境」をテーマに、26の企業・団体、28名の参加者の他、環境省、地域で熱心に活動している各地のクラブサポーター、こどもエコクラブに日頃から深く関心をお寄せくださっている関係者を含め総勢71名がご参加くださいました。

本ミーティング開催にあたり、環境省大臣官房審議官の飯田様より寄せられたビデオメッセージからスタートし、環境省からウェルビーイングの実現に向けた「地域循環共生圏」の創造に関する施策についてご紹介いただきました。

2024年5月に閣議決定された第六次環境基本計画では、環境政策の最上位目標として「ウェルビーイング/高い生活の質」が示されましたが、「多様な主体が関わり連携することが、私たち人間や自然との共生に、ひいてはウェルビーイングの実現につながる」と言う説明に、参加者それぞれが自分たちでもできることを考えるきっかけとなりました。

続いて、企業団体の取組紹介として加山興業様から、継続的に実施されている生物多様性に関する活動内容を、またクラブの活動紹介として高槻市立第六中学校・自然観察同好会(大阪府高槻市)から、河川や竹林の保全活動について動画発表がありました。

加山興業様からは、社内施設の一部を「生物多様性のための30by30アライアンス」として登録、みつばちの保全を切り口に地域住民に向けて環境教育・環境活動を展開している様子をご紹介いただきました。

クラブからは、森のホタルと呼ばれるヒメボタルの日本最大の生息地でありカヤネズミもすむ自然豊かな地域が、近年竹林化して問題となっているため、企業や団体と共に竹林伐採整備を行っている様子の発表がありました。企業が砕いてくれた竹チップを敷いて遊歩道を作ったり、伐採した竹を使って生き物のすみかや工芸品を作ったりなど、地域の多様な団体との連携活動が広がっている様子を紹介してくれました。

企業・クラブとも、既に地域の団体や住民と連携活動を通して多様な主体とのネットワークが広がっているとのこと、ウェルビーイング実現に向けた私たちのこれからの活動に、とても参考になりました。

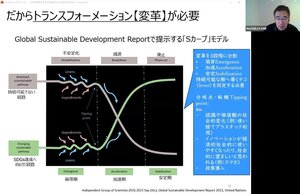

最後は、SDGsや地球環境問題を中心に、国際的、国内的な研究・政策関連活動で多方面にわたり活躍されており、SDGs研究の第一人者である慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科の蟹江教授に「未来の常識SDGsから始まる世界」と題してご講演いただきました。 2015年に国連サミットで採択されたSDGsの達成状況や日本の現状、達成に向けた行動加速と変革の必要性・そのための転換点、達成するためポイント「見える化する」「行動をおこす」「仲間・行動を広げる」について、世界各国の事例やデータを用いながら理路整然とわかりやすくご説明いただきました。SDGsのこれからとしてウェルビーイングもにつながる「ビヨンドSDGs」議論が始まっており、デジタル化と未来世代が重要なカギになるとのこと。

2015年に国連サミットで採択されたSDGsの達成状況や日本の現状、達成に向けた行動加速と変革の必要性・そのための転換点、達成するためポイント「見える化する」「行動をおこす」「仲間・行動を広げる」について、世界各国の事例やデータを用いながら理路整然とわかりやすくご説明いただきました。SDGsのこれからとしてウェルビーイングもにつながる「ビヨンドSDGs」議論が始まっており、デジタル化と未来世代が重要なカギになるとのこと。

未来世代を対等なパートナーとして連携することの重要性にも言及され、次代を担うこどもエコクラブのメンバーや卒業生たちに大きな期待が寄せられていること、またこどもエコクラブ事業の意義を改めて認識することができました。

今後も、本ミーティングを継続実施し、行政および企業・団体などこどもエコクラブに関わるステークホルダーの皆さまと連携・協働しながら、子どもたちの「環境を大切にする心と行動力」「未来を創る力」を育むとともに、「地域の環境力」の向上とSDGsの達成およびウェルビーイングにつながるような事業展開をしてまいります。